為了可持續的未來,你準備好綠色飲食了嗎?

我們的飲食選擇不僅會影響自己身體的健康,也會影響地球的健康

從種植到餐桌上食用,食物生產的每個階段均可產生溫室氣體,加劇全球暖化。根據聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC) 的資料,人類造成的溫室氣體排放中,約有三分之一與食物生產有關,例如家畜消化過程產生的甲烷,以及森林砍伐產生的二氧化碳。

隨著環保食品的普及,IPCC 亦強調改變消費者飲食習慣以實現可持續發展目標的迫切性。然而,大部分探討飲食改變對全球暖化影響的研究均圍繞西方消費習慣展開。

因此,香港中文大學(中大)商學院市場學系助理教授Francisco Cisternas對亞洲消費者是否願意改變飲食模式以緩和氣候變化,以及影響他們選擇的因素進行了研究。

他與他的博士生Sun Chongyan,以及來自不同學院的中大學者Carolina Contador、林漢明及謝立亞,進行了一項名為《文化與世代因素塑造亞洲人的可持續食物選擇:來自選擇實驗和資訊助推的啟示》的研究。來自中國內地、加拿大、英國和越南其他大學的學者亦參與了該項研究。

Cisternas 教授說:「我們的研究結果顯示,亞洲消費者大多不願偏離目前的飲食習慣,尤其是在食用動物蛋白方面。」

然而,以強調個人利益的方式呈現信息被發現能夠引起共鳴,並激勵亞洲消費者改變飲食習慣。例如,與其談論全球變暖的危害,不如著重說明飲食改變如何能帶來更好的健康或生活質量。

不僅如此。隨著環保認證的趨勢日益增長,研究發現各國和各代人對環保認證的接受程度不同,凸顯了亞洲飲食轉變的複雜性,且需要針對文化和個人動機制定有針對性的策略。

三個亞洲經濟體的飲食選擇

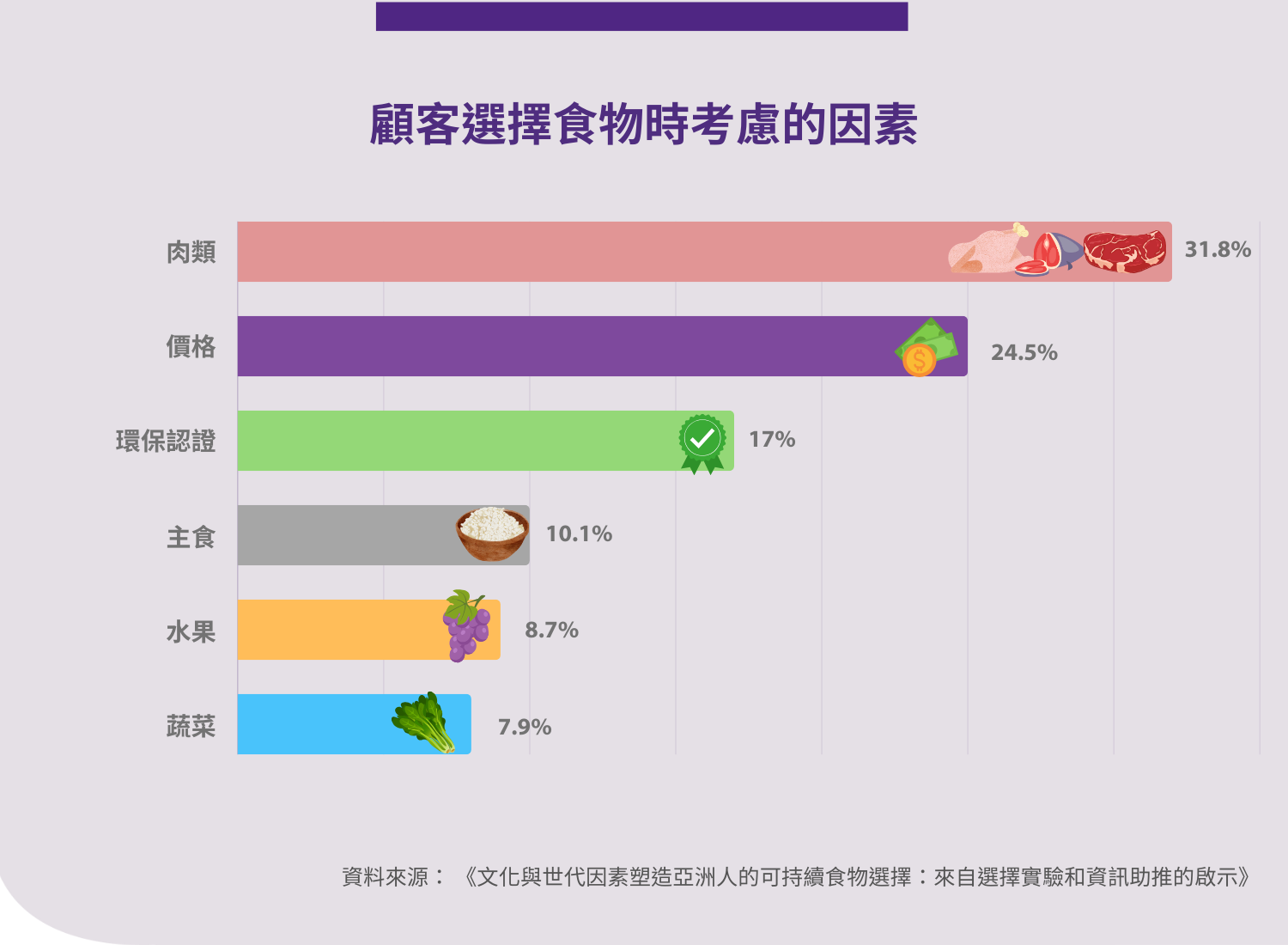

研究人員從中國內地、日本和越南招募了 5,000 多名參與者。整體而言,在決定消費者吃什麼的眾多因素中,該研究顯示肉類(包括豬肉、雞肉、魚類和牛肉)是消費者的首要考慮因素,其次是價格和環境認證。儘管這些地區的消費者在食物偏好上有相似之處,但社會經濟和文化因素的差異導致他們在飲食選擇上的差異。

養牛產生大量溫室氣體,而牛肉通常被亞洲消費者視為優質選擇。研究證實,家庭收入與傾向於食用牛肉之間存在直接關聯,收入較低的家庭更傾向於食用雞肉和魚類。然而,此種傾向與受訪者的年齡有關。年紀較大的亞洲消費者傾向於以豬肉和米飯為主的傳統飲食習慣。

許多人認為,中國消費者對豬肉和牛肉的需求大大增加了全球農業溫室氣體排放量,但研究顯示,與越南和日本消費者相比,中國消費者優先選擇魚類和雞肉,而非豬肉。然而,當考慮到價格問題時,三個國家的亞洲消費者均會優先考慮雞肉或魚類,而非豬肉或牛肉。

食品的可持續認證或標籤在西方市場很受歡迎,但在亞洲這種趨勢卻頗為不同。超過半數的越南和中國受訪者信任政府的可持續食品認證計劃,而只有 26% 的日本受訪者有同樣的想法。

然而,隨著經濟的發展,消費者對政府認證的信任可能會逐漸降低,尤其是當消費者認為這些認證的可信度或有效性較低時。Cisternas 教授表示:「亞洲地區現有的可持續標籤計劃,可能會隨著時間與經濟發展而失去對消費者行為的預期效果。」

較年輕的消費者和有小孩的家庭較關心食物是否擁有經認證的環境和健康屬性。研究結果亦顯示,18 到 30 歲年齡段的參與者更願意為帶有環保認證的食品付費。Cisternas 教授補充說:「我們的研究結果顯示,年輕人在選擇食物時,越來越多地考慮到環境因素。」

「利己敘述」更為有效

儘管許多研究已經探討了以微妙的方式呈現資訊(或如該研究所稱,資訊助推)如何影響人們在健康、環境、氣候變遷與飲食選擇上的選擇,但 Cisternas 教授的研究是首批提供跨國實證證據的研究之一。

此外,研究人員使用了不同方式來測試分享有關密集耕作所帶來的氣候變化、環境危害或某些食品對健康的影響的資訊,是否能鼓勵個人選擇可持續的飲食。

Cisternas 教授表示:「我們發現資訊助推並非轉變消費者選擇行為至更為可持續的飲食習慣的有效工具。」他補充說,以自我為中心和關心他人的動機可能在個人決策中發揮作用。

對亞洲消費者來說,鼓勵飲食改變不應只依賴對環境問題的關注。強調目前飲食習慣對個人健康所造成的負面影響,尤其是對年紀較大的消費者而言,可以成為更強烈的飲食轉變動機。

為不同群體量身打造的策略

可持續飲食對於遏制全球溫室氣體排放至關重要,因此政策制定者和企業有必要有效地推廣可持續飲食。儘管動物蛋白的受歡迎程度日益提高,但亞洲地區的牛肉消費量尚未達到西方經濟體的水平,因此可藉由飲食文化和傳統來改變這一趨勢。

如果亞洲消費者瞭解到可持續飲食實踐與個人健康和福祉的關係,他們會樂於採納這些做法。這些動機也取決於他們的人口統計特徵,例如年齡和收入水平。

Cisternas教授表示:「我們認為應該針對不同的人口群體量身打造政策,強調他們本身的動機。例如,針對老年人可以強調健康動機,而對於較年輕和相對富裕的人群,強調食品認證或許效果更好。」

在談到儘管年輕一代對環境的關注度有所提高,但卻不願改變飲食習慣時,Cisternas 教授建議從小鼓勵他們選擇可持續食物。「透過將可持續飲食的教育融入學校和社區,並提供可持續食品的參與體驗,我們可以幫助培養長久的可持續飲食習慣。」